你腰痛,可能不是腰的問題!居然可能是腸胃出了問題?少喝高果糖玉米糖漿飲料對你的龍骨有幫助。

從腸道到脊椎:當代脊椎神經科學與《黃帝內經》相遇的腰痛新觀點

最近在國際權威脊椎期刊《European Spine Journal》上,有篇研究讓我看了很有感。它提出一個全新的觀念——有些人的椎間盤退化,背後兇手可能藏在腸道。是的,你沒聽錯,不是腰椎長期搬重物,也不只是年紀問題,而是腸道的細菌,在默默影響著你的脊椎健康。

現代醫學怎麼說?

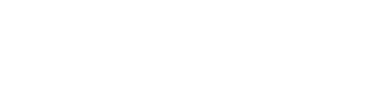

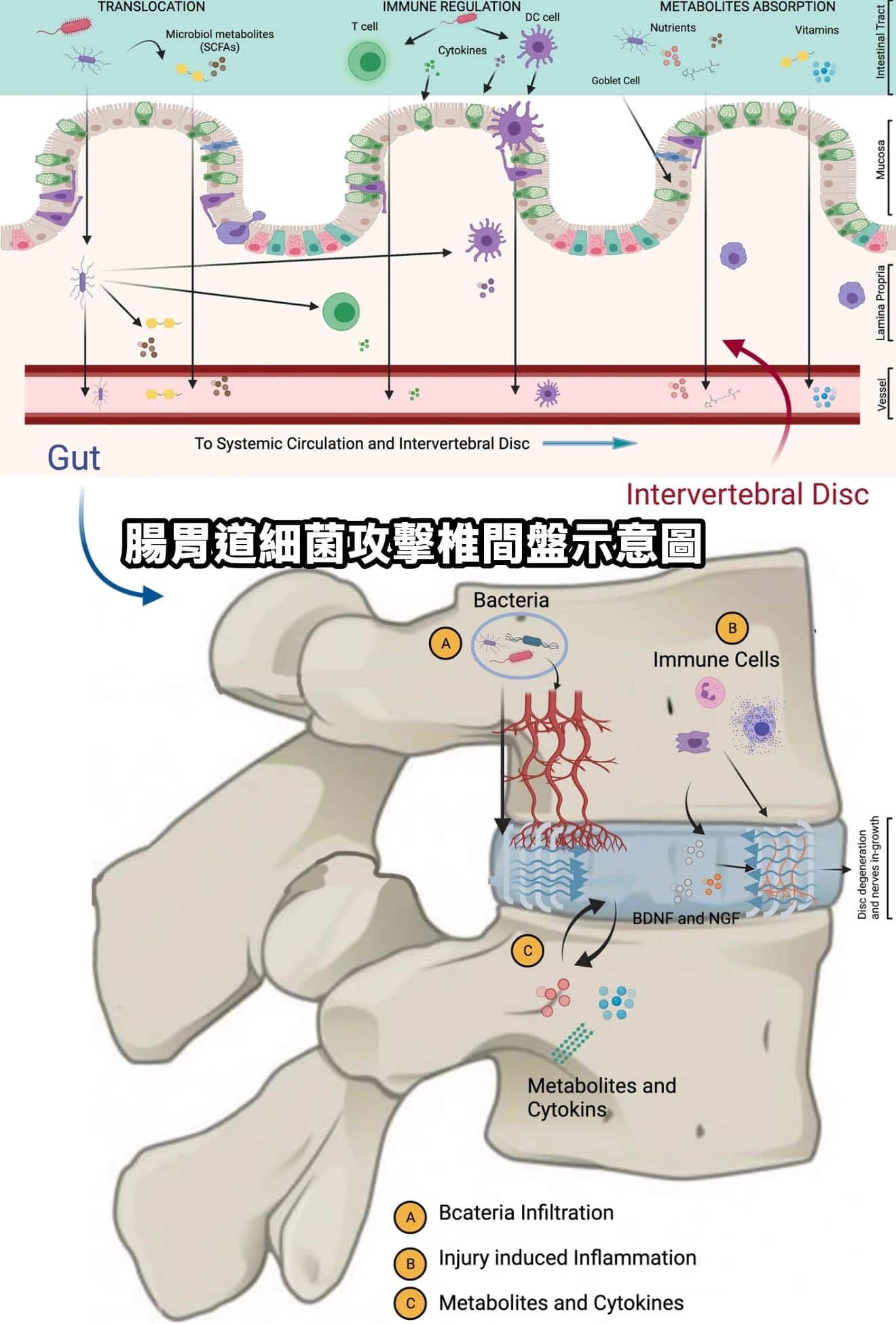

研究發現,當腸道菌群失衡(好菌變少、壞菌變多),腸道的「防護牆」——腸黏膜會被破壞,變得容易漏。細菌或細菌的代謝物,會趁機跑進血液循環,引發全身性的免疫反應,釋放大量發炎物質。這些發炎訊號會影響到全身的組織,包括椎間盤。結果就是:

- 椎間盤營養吸收變差

- 長期慢性發炎加速退化

- 甚至可能誘發疼痛、坐骨神經痛

- 研究還指出,有些細菌甚至可能直接「落腳」在椎間盤附近,形成長期的低度刺激。

現代醫學的證據:腸–椎間盤軸 Gut–Disc Axis

原來,腸道細菌除了會影響肚子,還有本事遠距離「惹事」:

1.破壞防火牆

腸道黏膜原本像城牆,壞菌出不去。一旦好菌被打敗、壞菌稱霸,城牆破洞,細菌與「生化武器」(發炎物質)就會偷渡進血液。

Rajasekaran S等人利用16S rRNA分析,在健康與退化椎間盤樣本中均檢測到細菌DNA,提示椎間盤並非絕對無菌環境。當腸道菌群失衡、腸黏膜屏障受損(俗稱「腸漏」),細菌或其代謝物可進入血液循環,抵達椎間盤微環境。

2. 發炎全身通緝令

免疫系統一聽到有壞人進來,立刻全城警戒,釋放各種發炎信號。這些信號一路「飄洋過海」,直達你的椎間盤,讓它營養吸收差、加速退化。

Fang M等人採用孟德爾隨機化分析,發現特定腸道菌屬(如Bacteroides、Faecalibacterium)與椎間盤退化、慢性腰痛及坐骨神經痛存在顯著統計關聯。機制推測為菌群代謝物(短鏈脂肪酸SCFAs)影響免疫反應與基質代謝。

3.甚至直接殺到腰部

有研究真的在椎間盤組織中找到細菌DNA。雖然不一定是大規模感染,但長期的小刺激,足以讓腰部天天低度發炎。

Astur N等人對112例椎間盤突出手術患者進行細菌培養與次世代定序,結果真性感染率低於2%,且常見的瘡疱表皮桿狀菌(Cutibacterium acnes)與術後疼痛、功能恢復無顯著相關。這意味著,菌群失衡的影響,更多可能是透過免疫與代謝路徑,而非急性感染。

我們傳統中醫怎麼看?

其實這個觀念,和我們老祖宗在《黃帝內經》裡的描述不謀而合。

- 脾胃為氣血生化之源:腸道吸收營養,就像脾胃運化精微,源頭一虛,全身組織都會「缺糧」!簡單說脾胃為氣血生化之源,腸道就是「中央廚房」,廚房罷工,全身沒糧吃,腰椎也餓。

- 腎主骨,生髓:椎間盤退化,不只是骨骼問題,本質是腎精逐漸不足,骨髓失養,也就是說腎精足,骨骼才硬朗,髓液才充盈。腸道失衡,久了會拖垮腎精,骨頭自然撐不住。

- 痰濁瘀阻:腸道失衡後產生的發炎物質,就像中醫說的「濕、熱、痰、瘀」,阻塞經絡,讓養分進不去、垃圾排不出,如果以上這些名詞你看不懂簡單說現代人說「慢性發炎」,古人早就用「濕、熱、痰、瘀」形容這種內部混亂發炎。

換句話說——腸道出問題,等於從源頭斷了椎間盤的口糧;你的腰,可能活在你的腸道裡。

長期反覆慢性腰痛的你能做什麼?

治療椎間盤退化,不應只盯著腰部做事。中醫的調脾胃、補腎精,配合現代醫學對腸道菌群的修復,才是真正從根本下手。日常可以試試:

- 吃得乾淨:最大程度減少糖類的依賴!特別是高果糖玉米糖漿這種精緻糖!少加工,多高纖蔬果、全穀類,養好菌。

- 動得規律:快走、游泳、溫和核心訓練,促進血流。

- 睡得夠:腸道和免疫系統在睡眠中修復。

- 脾腎雙補:中藥調理與復健等局部治療並行,內外兼顧。

最後徐醫師想說,這不是要大家把所有腰痛都怪到腸道細菌身上。但我們該認真面對一個事實:你的腰,可能活在你的腸道健康裡。

最後的彩蛋

我診間曾遇過一位腰痛多年的患者,做過無數復健與藥物,效果都不持久。後來發現他腸胃功能差、飲食不規律。調整飲食+針刀治療幾次後後,他的腰痛改善到幾乎忘了自己有這個毛病。所以,下次腰痛別只揉腰——先問問你的腸子,最近還好嗎?

本文獲得徐國峰中醫師授權刊載 徐國峰醫師粉絲專頁

看了這篇文章的人,也看了...