台灣的醫療相當先進,現代人壽命越來越長,大家都知道高齡者要重視三高疾病、聞癌色變,也知道心肌梗塞有可能致命,不過對於「主動脈瓣狹窄」卻很陌生,不過其實有很多症狀都是因此疾病導致,致死率甚至高於癌症!因此早安健康特別邀請臺北榮民總醫院心血管中心的陳嬰華教授,來為大家講解心臟瓣膜疾病。

什麼是「主動脈瓣」?簡單來說,心臟有四個瓣膜,而主動脈瓣是其中負責控制左心室與主動脈之間血流的重要「門戶」。當心臟收縮時,主動脈瓣會打開,讓含氧血液順利流向全身;當心臟放鬆時,瓣膜則會關閉,以防血液回流。在健康狀態下,主動脈瓣的開口約為3至4平方公分。但如果因為退化、鈣化或先天疾病導致瓣膜開口縮小到小於1平方公分,就屬於嚴重的主動脈瓣狹窄。導致左心室的出口血流受阻礙,心臟輸出血液量不夠全身的器官使用,而引發心臟衰竭等症狀。主動脈瓣狹窄是不可逆的疾病,藥物無法減輕瓣膜狹窄。主動脈瓣狹窄的原因,最常見是因為後天瓣膜退化,有少部分原因是先天性二葉瓣。當我們年齡漸長,瓣膜也會退化,當瓣膜狹窄至難以打開時,心臟要把血液打到全身,就宛如無力的幫浦,異常吃力,久了就容易衍生心臟肥厚、心律不整甚至心臟衰竭等嚴重的問題。

什麼是「主動脈瓣」?心臟血液運輸的關鍵門戶

什麼是「主動脈瓣」?簡單來說,心臟有四個瓣膜,而主動脈瓣是其中負責控制左心室與主動脈之間血流的重要「門戶」。當心臟收縮時,主動脈瓣會打開,讓含氧血液順利流向全身;當心臟放鬆時,瓣膜則會關閉,以防血液回流。在健康狀態下,主動脈瓣的開口約為3至4平方公分。但如果因為退化、鈣化或先天疾病導致瓣膜開口縮小到小於1平方公分,就屬於嚴重的主動脈瓣狹窄。導致左心室的出口血流受阻礙,心臟輸出血液量不夠全身的器官使用,而引發心臟衰竭等症狀。主動脈瓣狹窄是不可逆的疾病,藥物無法減輕瓣膜狹窄。主動脈瓣狹窄的原因,最常見是因為後天瓣膜退化,有少部分原因是先天性二葉瓣。當我們年齡漸長,瓣膜也會退化,當瓣膜狹窄至難以打開時,心臟要把血液打到全身,就宛如無力的幫浦,異常吃力,久了就容易衍生心臟肥厚、心律不整甚至心臟衰竭等嚴重的問題。

有百分之1%的人,出生時主動脈瓣膜只有兩瓣,瓣膜退化的速度比一般人快,可能到40至50歲就即發生嚴重主動脈瓣狹窄。除了造成心臟衰竭之外,也可能合併主動脈血管膨大,破裂大出血而產生猝死的危機,因此定期檢查心臟健康狀況相當重要,特別是有家族病史的人。

主動脈瓣狹窄是一個漫長的過程,起初症狀不明顯,但是一旦出現以下三個症狀,死亡率即大幅提高:分別是胸痛、頭暈、易喘。

陳嬰華教授說明,曾診治一位有嚴重主動脈瓣狹窄的病患,對於手術一直很抗拒,某次走在路上,昏厥後跌倒導致腦出血,即便送到急診室仍不幸離世。另一位病患已被診斷嚴重主動脈瓣狹窄超過一年,但不以為意。有一天在搭乘計程車時失去意識,及時送到急診室後急救插管,並進行緊急導管瓣膜手術,所幸順利康復。為了不再發生此類憾事,嚴重主動脈瓣狹窄的病患當三大危險徵兆出現時,宜及早進行治療。

陳嬰華教授也提醒,心臟疾病是許多長輩普遍要面對的問題,但上述症狀卻也不完全是心臟瓣膜或心血管阻塞的問題,需鑑別診斷是否有心律不整、肺動脈高壓或肺部疾病所導致,可先從病史推敲出相關訊息,再做進一步的檢查,就可以得到精準的診斷結果。

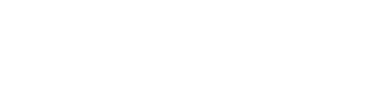

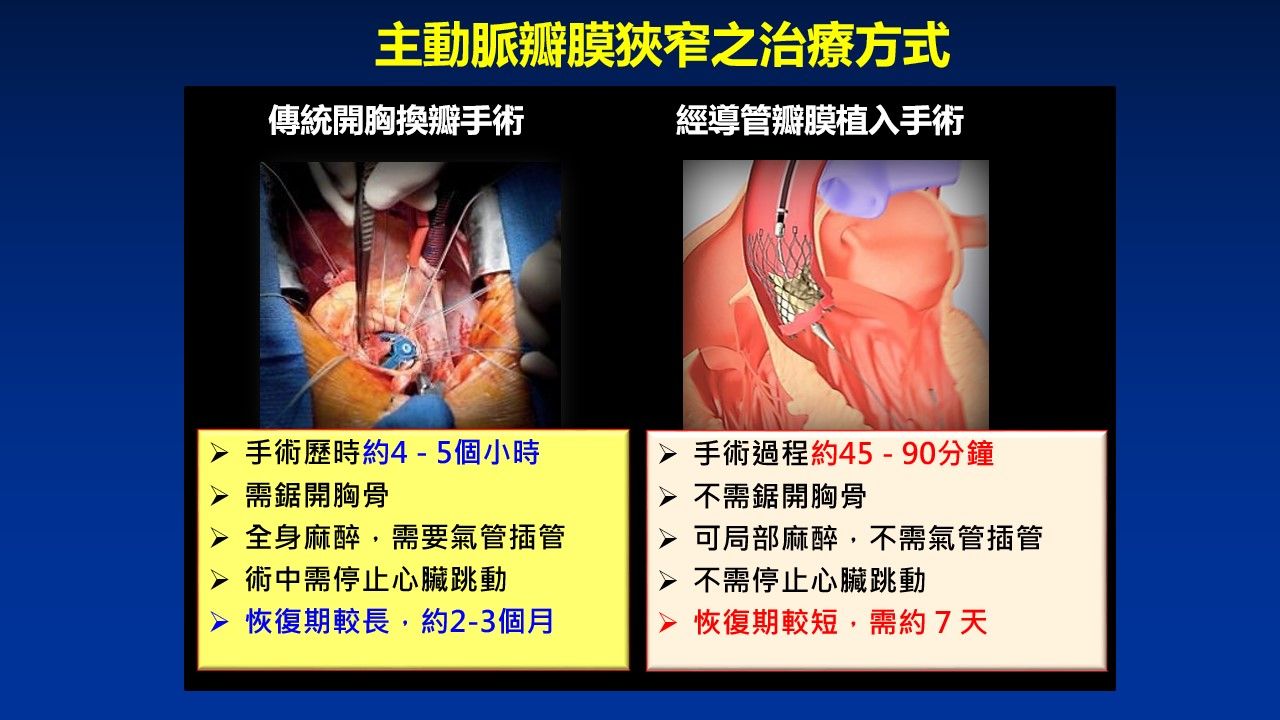

以往治療主動脈瓣狹窄只有一種辦法,就是接受傳統的開胸瓣膜置換手術。不過有四成的高齡病患,因合併多重疾病或身體虛弱,或是肺功能不良、肝硬化或免疫疾病的問題,手術風險過高,以至於無法接受手術,最後病人只有放棄治療,在經歷反覆心臟衰竭、胸痛等症狀導致生活品質大幅下降,甚至猝死。以存活率來說,出現胸痛症狀後平均存活率為五年,出現暈倒症狀剩三年,而出現心臟衰竭時預後最差,平均存活率僅剩兩年,令患者與家屬承受莫大的心理負擔。所幸2002年時,法國醫師Dr. Alain Cribier研創出跨時代的創新手術──導管主動脈瓣膜植入術(TAVR),成為高齡或高手術風險患者的救命曙光。

TAVR手術為以往需要承受心臟手術高風險、無法呈現開胸手術的人,提供一項很好的選擇:可局部麻醉、不插管、不需停止心臟跳動,更不需要將胸骨切開。將瓣膜導管從鼠蹊部的股動脈送入體内,再植入至主動脈瓣,替代退化的瓣膜。手術後幾乎完全看不到傷口的痕跡,恢復期比開胸瓣膜置換手術大幅縮短。陳嬰華教授在診間看過不少80至90歲的病患,開刀隔天就可下床行走,沒兩天就嚷著要出院的長者,跟以往傳統手術動輒歷時4至5小時,需要氣管插胸、全身麻醉、手術中需要停止心臟跳動,以及術後要長期臥床休養相比,實在是廣大患者的福音。

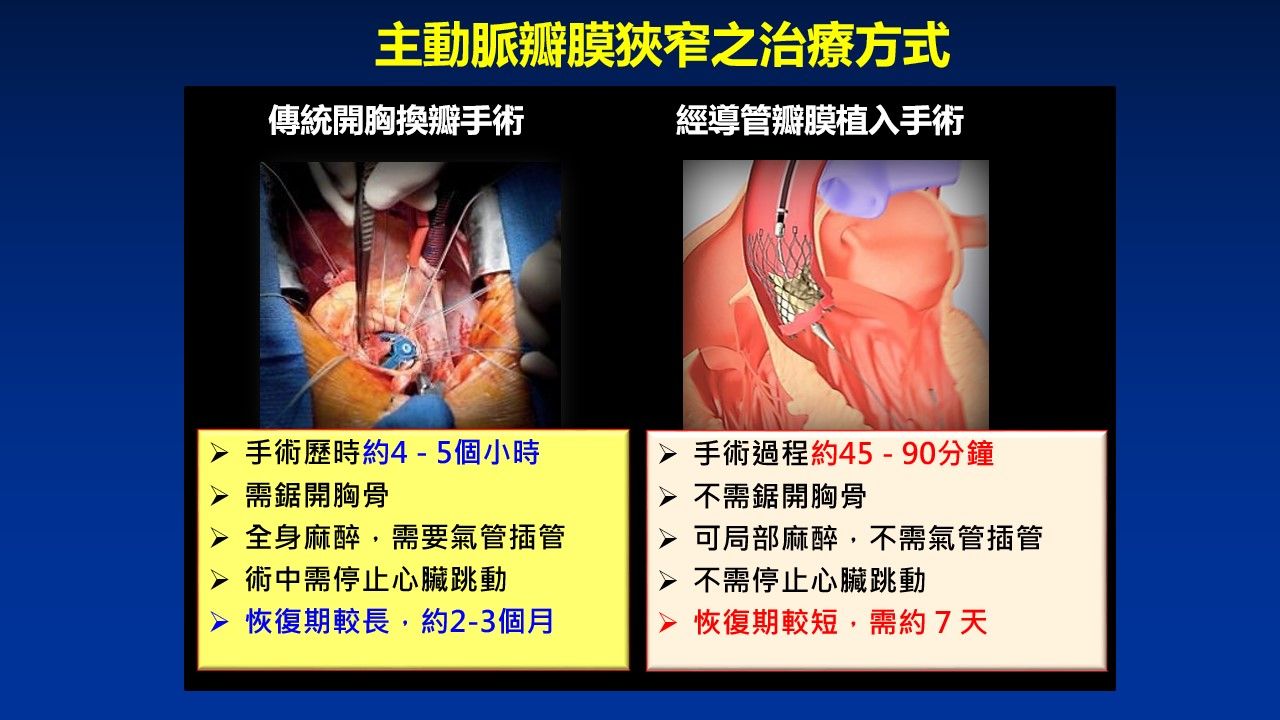

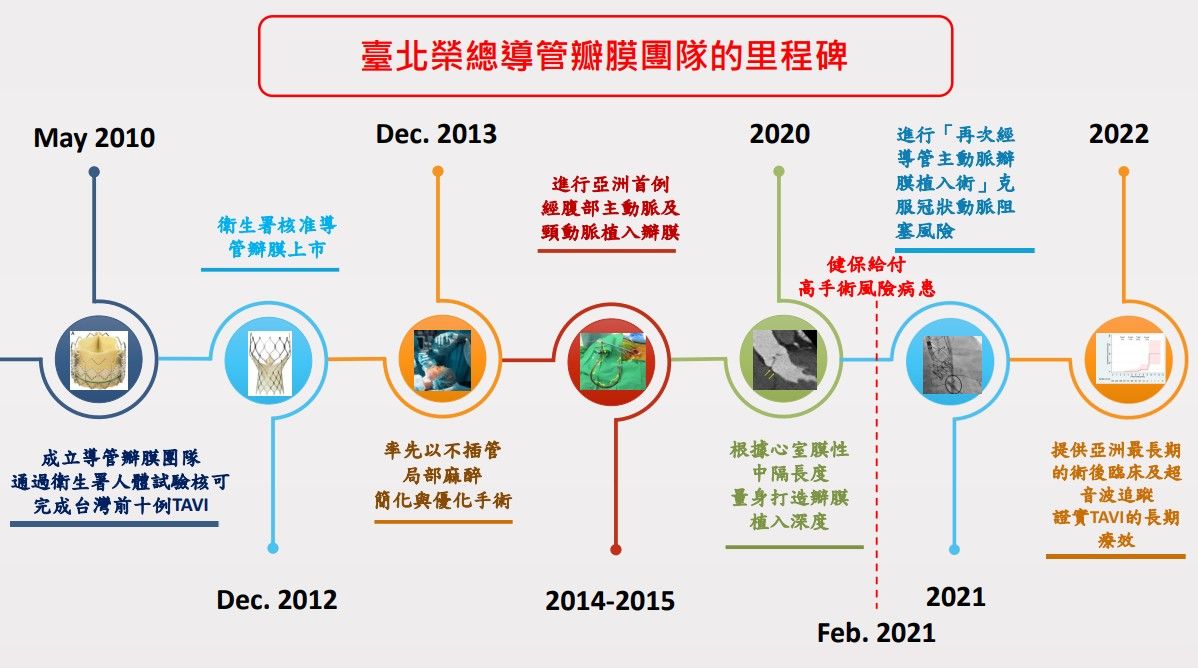

台北榮民總醫院是台灣第一個引進TAVR手術的醫院: 時值2008年,因為病患罹患嚴重主動脈瓣狹窄且出現心臟衰竭時一年死亡率高達50%,且北榮診治的病患比其它醫療院所平均年齡高了十餘歲。這些長者有更多合併病症,其中有40%屬於高手術風險,無法進行傳統的開胸置換瓣膜手術。為了能降低病患的猝死率並改善生活品質,北榮集結心臟內外科、神經內科、麻醉科及放射科醫師建立跨科團隊,成為全台第一個引進TAVR手術的先驅。從2010年開始,已經有15年的歷史,2013年即以局部麻醉進行手術,是亞洲第一家採用局部麻醉的醫院: 患者不需要進行氣管插管,手術時病患安心睡著,一做完手術又能立刻醒來,不必擔心插管所產生的併發症,或是肺炎感染等問題。病人在加護病房需要留治的時間短,住院時間也因此縮短。北榮又於2013年即採用瓣膜高位植入法,將術後發生心臟傳導障礙,必須植入永久性人工心臟節律器的比率降至3% (當時歐美國家術後須植入永久性人工心臟節律器的比率為25%)。以上術式的改良,大幅減少了術後的併發症與改善生活品質。且北榮不遺餘力持續優化TAVR,開創發展了多項新術式。因此陳嬰華教授獲邀參與兩本相關教科書的撰寫,目前已累計發表逾30篇相關論文,其中超過10篇論文刊載在impact factor超過5分具高影響力的國際期刊,提供國內最詳盡、術後追蹤最長、最完整之數據。臺北榮總「導管瓣膜」團隊並多次獲邀於醫學會實況示範手術且於台灣各大醫院及海外進行教學、示範及演講,在手術經驗傳承及培訓上位居亞洲領先地位。陳嬰華教授並以獨創術式克服「再次經導管主動脈瓣膜植入術」面臨心血管阻塞的風險,成為台灣第一位受邀參與世界聲譽卓著介入學會CRT (the Cardiovascular Research Technologies)演講的醫師。臺北榮總「導管瓣膜」團隊是全台灣唯一同時獲得SNQ國家品質與 NHQA國家醫療品質獎的團隊。

TAVR手術適用哪些人群?陳嬰華醫師表示,高齡或高手術風險者其實都適用,但會建議65歲以上的病患再來施行。因TAVR手術所使用的醫材是豬或牛的組織瓣膜,類似外科組織瓣膜,耐用8至15年不等。可是對於年輕的患者,以現代平均餘命超過80歲而言,一生可能要歷經二至三次手術,因此年輕患者還是建議進行開胸手術。

金屬材質的外科瓣膜手術,好處是耐用性高,再開刀的機會低,但必須終生服用抗凝血劑來預防血栓的形成。劑量不夠可能血栓形成造成腦中風,腸血管,下肢血管阻塞,劑量過高影響凝血功能,可能會造成腦出血及腸胃出血等。TAVR植入的瓣膜好處是不需要吃抗凝血藥物,出血風險低。陳嬰華教授說明,她有十幾位患者,做了TAVR手術已逾十年,瓣膜功能良好,已活到近百歲身體依然健康。北榮施行TAVR手術的平均的年齡為82歲,在經過平均五年(最長12年)的追蹤後發現,多數病患瓣膜功能良好,只有1.5%的患者經過長期追蹤後需要進行第二次手術,而且幾乎都可以採行TAVR瓣中瓣手術來治療,不必進行開胸手術。

陳嬰華教授呼籲,對於這類不可逆的疾病,絕對要以積極的心態來面對正規醫療,根據她長期研究發現,年長女性當發生嚴重主動脈瓣狹窄時,不知道自己的症狀與心臟瓣膜有關。女性接受開胸瓣膜置換手術時出血併發症比男性更高,這類族群反而做TAVR導管瓣膜手術是更安全的選擇。而長期洗腎的病人也是要格外注意的族群,因瓣膜鈣化速度比一般人更快,主動脈瓣膜狹窄的速度會是一般人的兩倍,不過往往因日常行動力減少,沒有察覺自己已發生心臟衰竭。而一旦洗腎病人有中度或嚴重的主動脈瓣狹窄,三年的死亡率達50%,追蹤至五年時,死亡率甚至高達70%。因此洗腎病人如果有心臟瓣膜的問題,建議每年進行心臟超音波追蹤,才能及早發現,及時治療。

陳嬰華教授提醒,心臟衰竭的症狀往往會因拖延而惡化,心臟變得肥厚或擴大,容易出現心律不整,甚至是中風、猝死的嚴重後果。因此意識到自己心臟可能有問題,有胸痛、頭暈、氣喘狀態的人,以及年長者、家族一等親有相關心臟病史的人,應儘早就醫檢查,接受專業醫師評估與治療,才能有效降低健康風險,守護心臟功能!

看了這篇文章的人,也看了...

三大危險徵兆:胸痛、頭暈、易喘,別輕忽!

主動脈瓣狹窄是一個漫長的過程,起初症狀不明顯,但是一旦出現以下三個症狀,死亡率即大幅提高:分別是胸痛、頭暈、易喘。

- 易喘:快走或爬樓梯感到呼吸困難,甚至躺平時喘不過氣,需坐起緩解,或伴隨腳腫。

- 胸痛:不只是心血管阻塞,瓣膜問題也可能導致。

- 頭暈:嚴重者可能昏厥,甚至因跌倒引發腦出血,危及生命。

陳嬰華教授說明,曾診治一位有嚴重主動脈瓣狹窄的病患,對於手術一直很抗拒,某次走在路上,昏厥後跌倒導致腦出血,即便送到急診室仍不幸離世。另一位病患已被診斷嚴重主動脈瓣狹窄超過一年,但不以為意。有一天在搭乘計程車時失去意識,及時送到急診室後急救插管,並進行緊急導管瓣膜手術,所幸順利康復。為了不再發生此類憾事,嚴重主動脈瓣狹窄的病患當三大危險徵兆出現時,宜及早進行治療。

陳嬰華教授也提醒,心臟疾病是許多長輩普遍要面對的問題,但上述症狀卻也不完全是心臟瓣膜或心血管阻塞的問題,需鑑別診斷是否有心律不整、肺動脈高壓或肺部疾病所導致,可先從病史推敲出相關訊息,再做進一步的檢查,就可以得到精準的診斷結果。

傳統開胸手術風險高,經導管主動脈瓣植入術(TAVR)成高齡患者救命曙光

以往治療主動脈瓣狹窄只有一種辦法,就是接受傳統的開胸瓣膜置換手術。不過有四成的高齡病患,因合併多重疾病或身體虛弱,或是肺功能不良、肝硬化或免疫疾病的問題,手術風險過高,以至於無法接受手術,最後病人只有放棄治療,在經歷反覆心臟衰竭、胸痛等症狀導致生活品質大幅下降,甚至猝死。以存活率來說,出現胸痛症狀後平均存活率為五年,出現暈倒症狀剩三年,而出現心臟衰竭時預後最差,平均存活率僅剩兩年,令患者與家屬承受莫大的心理負擔。所幸2002年時,法國醫師Dr. Alain Cribier研創出跨時代的創新手術──導管主動脈瓣膜植入術(TAVR),成為高齡或高手術風險患者的救命曙光。

TAVR手術為以往需要承受心臟手術高風險、無法呈現開胸手術的人,提供一項很好的選擇:可局部麻醉、不插管、不需停止心臟跳動,更不需要將胸骨切開。將瓣膜導管從鼠蹊部的股動脈送入體内,再植入至主動脈瓣,替代退化的瓣膜。手術後幾乎完全看不到傷口的痕跡,恢復期比開胸瓣膜置換手術大幅縮短。陳嬰華教授在診間看過不少80至90歲的病患,開刀隔天就可下床行走,沒兩天就嚷著要出院的長者,跟以往傳統手術動輒歷時4至5小時,需要氣管插胸、全身麻醉、手術中需要停止心臟跳動,以及術後要長期臥床休養相比,實在是廣大患者的福音。

醫療之光──北榮引進TAVR,獲國際肯定

台北榮民總醫院是台灣第一個引進TAVR手術的醫院: 時值2008年,因為病患罹患嚴重主動脈瓣狹窄且出現心臟衰竭時一年死亡率高達50%,且北榮診治的病患比其它醫療院所平均年齡高了十餘歲。這些長者有更多合併病症,其中有40%屬於高手術風險,無法進行傳統的開胸置換瓣膜手術。為了能降低病患的猝死率並改善生活品質,北榮集結心臟內外科、神經內科、麻醉科及放射科醫師建立跨科團隊,成為全台第一個引進TAVR手術的先驅。從2010年開始,已經有15年的歷史,2013年即以局部麻醉進行手術,是亞洲第一家採用局部麻醉的醫院: 患者不需要進行氣管插管,手術時病患安心睡著,一做完手術又能立刻醒來,不必擔心插管所產生的併發症,或是肺炎感染等問題。病人在加護病房需要留治的時間短,住院時間也因此縮短。北榮又於2013年即採用瓣膜高位植入法,將術後發生心臟傳導障礙,必須植入永久性人工心臟節律器的比率降至3% (當時歐美國家術後須植入永久性人工心臟節律器的比率為25%)。以上術式的改良,大幅減少了術後的併發症與改善生活品質。且北榮不遺餘力持續優化TAVR,開創發展了多項新術式。因此陳嬰華教授獲邀參與兩本相關教科書的撰寫,目前已累計發表逾30篇相關論文,其中超過10篇論文刊載在impact factor超過5分具高影響力的國際期刊,提供國內最詳盡、術後追蹤最長、最完整之數據。臺北榮總「導管瓣膜」團隊並多次獲邀於醫學會實況示範手術且於台灣各大醫院及海外進行教學、示範及演講,在手術經驗傳承及培訓上位居亞洲領先地位。陳嬰華教授並以獨創術式克服「再次經導管主動脈瓣膜植入術」面臨心血管阻塞的風險,成為台灣第一位受邀參與世界聲譽卓著介入學會CRT (the Cardiovascular Research Technologies)演講的醫師。臺北榮總「導管瓣膜」團隊是全台灣唯一同時獲得SNQ國家品質與 NHQA國家醫療品質獎的團隊。

誰適合進行TAVR手術?不同人群的適用分析

TAVR手術適用哪些人群?陳嬰華醫師表示,高齡或高手術風險者其實都適用,但會建議65歲以上的病患再來施行。因TAVR手術所使用的醫材是豬或牛的組織瓣膜,類似外科組織瓣膜,耐用8至15年不等。可是對於年輕的患者,以現代平均餘命超過80歲而言,一生可能要歷經二至三次手術,因此年輕患者還是建議進行開胸手術。

金屬材質的外科瓣膜手術,好處是耐用性高,再開刀的機會低,但必須終生服用抗凝血劑來預防血栓的形成。劑量不夠可能血栓形成造成腦中風,腸血管,下肢血管阻塞,劑量過高影響凝血功能,可能會造成腦出血及腸胃出血等。TAVR植入的瓣膜好處是不需要吃抗凝血藥物,出血風險低。陳嬰華教授說明,她有十幾位患者,做了TAVR手術已逾十年,瓣膜功能良好,已活到近百歲身體依然健康。北榮施行TAVR手術的平均的年齡為82歲,在經過平均五年(最長12年)的追蹤後發現,多數病患瓣膜功能良好,只有1.5%的患者經過長期追蹤後需要進行第二次手術,而且幾乎都可以採行TAVR瓣中瓣手術來治療,不必進行開胸手術。

「主動脈瓣狹窄」高危者宜定期檢查有助於及早發現與治療!

陳嬰華教授呼籲,對於這類不可逆的疾病,絕對要以積極的心態來面對正規醫療,根據她長期研究發現,年長女性當發生嚴重主動脈瓣狹窄時,不知道自己的症狀與心臟瓣膜有關。女性接受開胸瓣膜置換手術時出血併發症比男性更高,這類族群反而做TAVR導管瓣膜手術是更安全的選擇。而長期洗腎的病人也是要格外注意的族群,因瓣膜鈣化速度比一般人更快,主動脈瓣膜狹窄的速度會是一般人的兩倍,不過往往因日常行動力減少,沒有察覺自己已發生心臟衰竭。而一旦洗腎病人有中度或嚴重的主動脈瓣狹窄,三年的死亡率達50%,追蹤至五年時,死亡率甚至高達70%。因此洗腎病人如果有心臟瓣膜的問題,建議每年進行心臟超音波追蹤,才能及早發現,及時治療。

陳嬰華教授提醒,心臟衰竭的症狀往往會因拖延而惡化,心臟變得肥厚或擴大,容易出現心律不整,甚至是中風、猝死的嚴重後果。因此意識到自己心臟可能有問題,有胸痛、頭暈、氣喘狀態的人,以及年長者、家族一等親有相關心臟病史的人,應儘早就醫檢查,接受專業醫師評估與治療,才能有效降低健康風險,守護心臟功能!

看了這篇文章的人,也看了...

繼續閱讀下一篇推薦文章